医療の質評価指標(QI:クオリティ・インディケータ)

QI(クオリティ・インディケータ)とは、医療の質を定量的に評価し、病院の様々な機能を適切なインディケータ(指標)を用いて表したものです。各分野で着目する指標を設定し、ある医療行為等を行った対象を分母として得られた「望ましい結果(望ましくない結果)」やそのプロセスの適切さの程度を「比率で表す」という特徴があり、より改善につなげるために検証していく指標となっています。

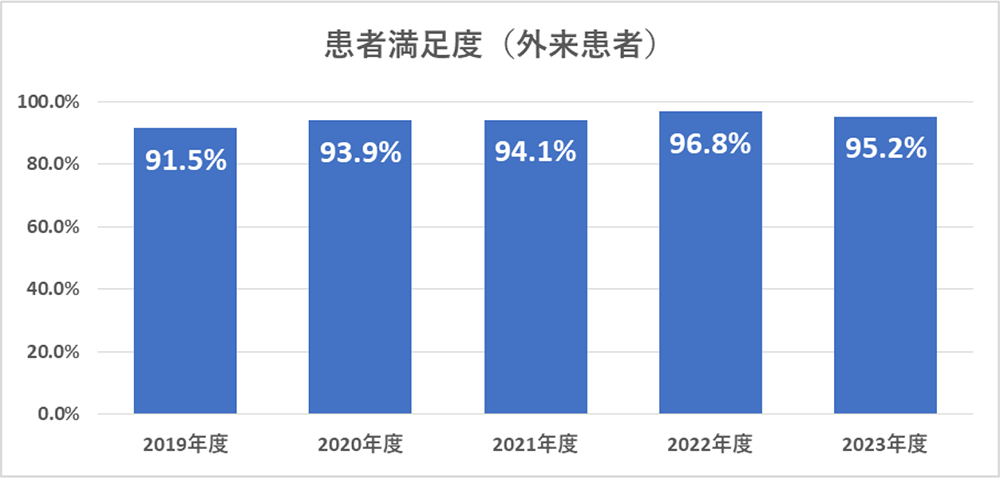

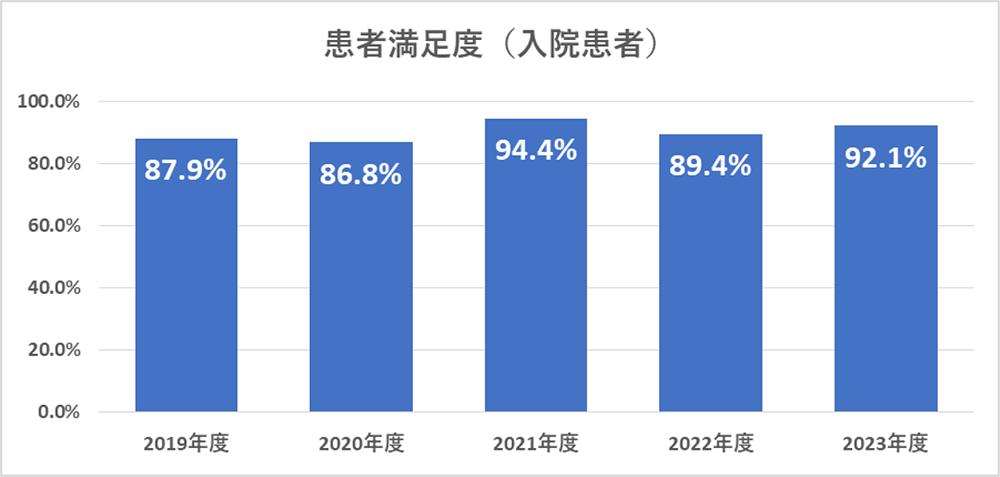

患者満足度(外来患者・入院患者)

受けた治療の結果や安全な治療に対する患者さんの満足度をみることは、医療の質を測るうえで直接的な評価指標の重要な一つと言われています。

算出方法

【分子】「この病院について総合的にどう思われますか?」の設問に満足+やや満足と回答した患者数

【分母】患者満足度調査に回答した患者数

当院では、院内の患者満足度向上委員会で、毎年、患者満足度調査アンケートを実施しています。評価は「満足・やや満足・どちらともいえない・やや不満・不満」の5段階評価です。

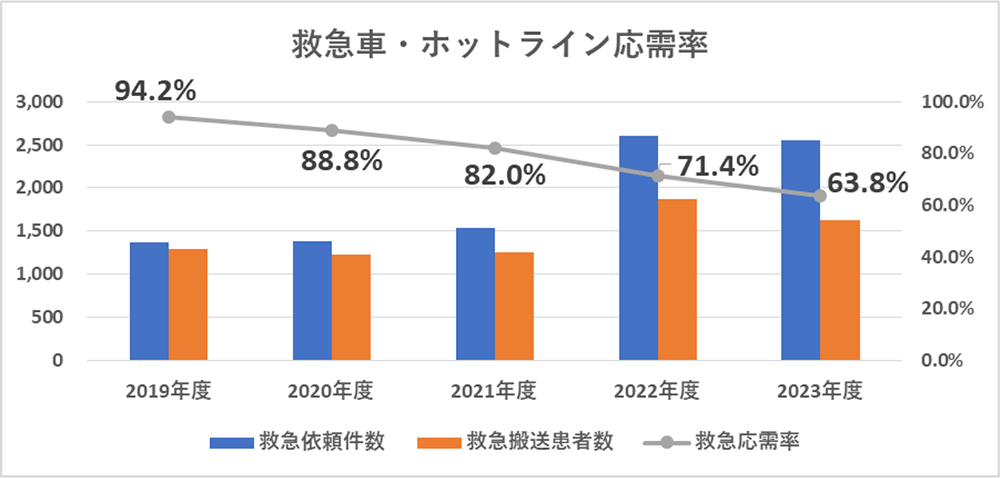

救急車・ホットライン応需率

病院の救急医療の機能を測る指標の1つです。救急車受入要請のうち、何台受け入れできたのかを示しています。救急診療を担当する医療者の人数、診療の効率化、入院を受け入れる病棟看護師や各診療科の協力など様々な要素が関わります。

算出方法

【分子】救急車で来院した患者数

【分母】当院への救急車受入要請人数

当院では、救急委員会にて受け入れができなかった事例も報告し、検討をしています。

2023年度も救急車・ホットライン応需率は減少しています。整形外科の常勤医師の退職があり、非常勤医師のみで対応した期間がありました。2024年4月より常勤医師が入職しましたが、その間、整形外科疾患の救急車の受入を制限していた事が、応需率が低下した大きな要因と考えます。

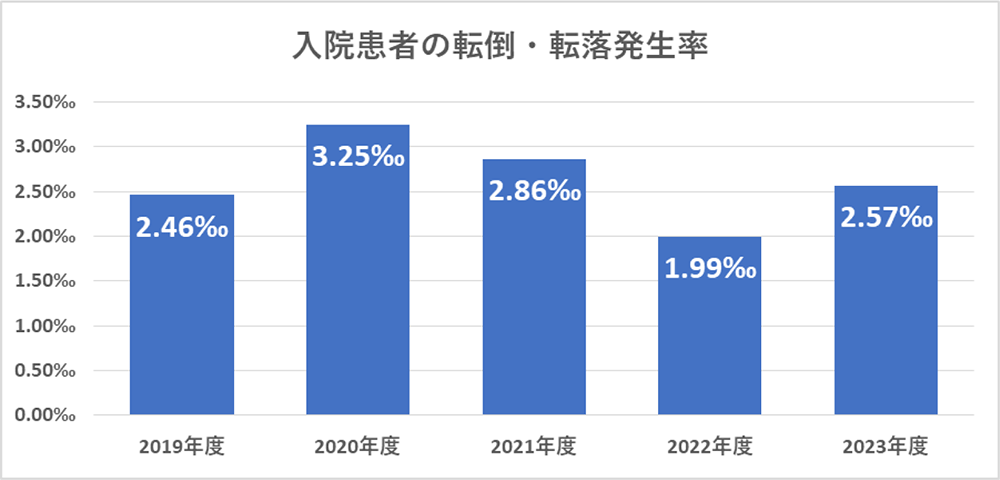

入院患者の転倒・転落発生率

入院中の転倒やベッドからの転落の原因は、入院という環境の変化によるものや、疾患そのもの、治療・手術などによる身体的なものなど様々です。転倒・転落を完全に予防することは困難ですが、可能な限り少なく抑える工夫は必要です。

算出方法

【分子】インシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数

【分母】入院延べ患者数

*単位はパーミル(‰)を使用してます。1000人あたり何人転倒・転落しているかを表しています。

当院では、入院時に転倒・転落のアセスメントシートを用いて、患者さんの転倒・転落のリスクを把握し予防対策を検討しています。また、転倒・転落対策チームを中心に転倒転落に繋がりやすい要因を職員へ周知し、職員ひとりひとりの危険予知能力の向上に努めています。

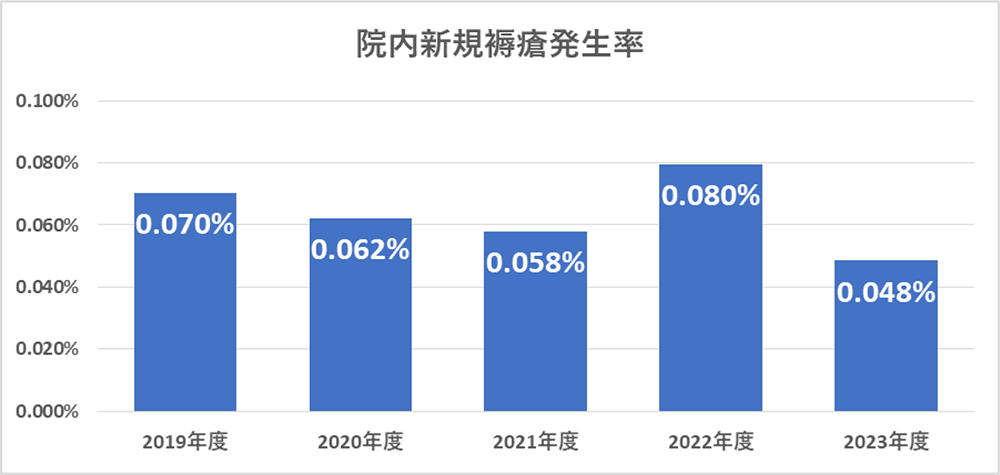

褥瘡発生率

褥瘡は、看護ケアの質評価の重要な指標です。

褥瘡の発生は、患者さんのQOL(生活の質)の低下をきたすとともに、感染を引き起こすなど治癒が長期に及ぶことによって、在院日数の長期化や医療費の増大につながります。

算出方法

【分子】褥瘡の深さがd2以上の褥瘡の院内新規発生患者数

【分母】入院延べ患者数

当院では、皮膚科の医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・リハビリなどの多職種で褥瘡対策委員会を編成しています。

日頃より、入院患者さん全員の褥瘡発生予防に努め、褥瘡のある患者さんには毎週褥瘡回診を実施し、褥瘡の早期治癒ができるように多職種で介入しています。

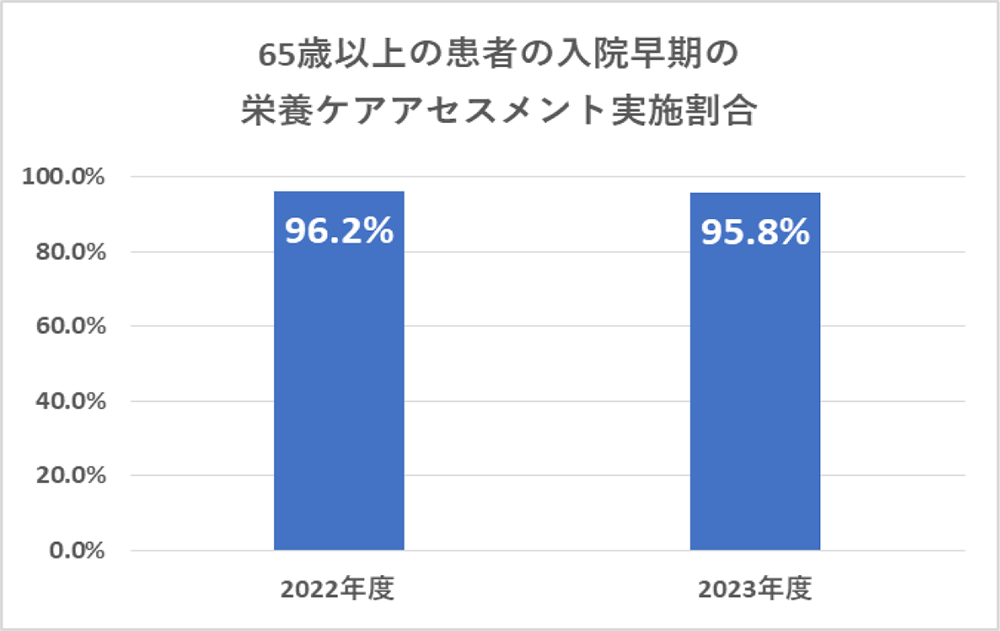

65歳以上の患者の入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合

早期に低栄養リスクを評価し適切に介入をすることで、在院日数の短縮、予後改善につながります。

算出方法

【分子】入院3日目までに栄養ケアアセスメントが行われたことがカルテに記載された患者数

【分母】65歳以上の退院患者数

栄養状態が良いほど、病気やけがは治りやすく、入院期間も短くなるため、早期の栄養介入に努めています。入院後は速やかに栄養状態を評価し、問題がある場合は多職種で栄養状態の改善に取り組んでいます。

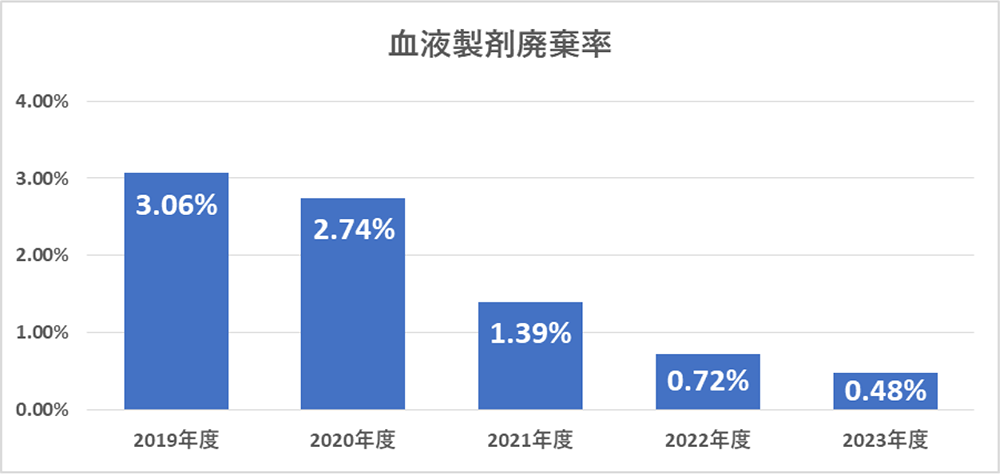

血液製剤廃棄率

輸血用の血液製剤は、安全で適切に無駄なく使用されなければなりません。

血液製剤の廃棄率は、輸血血液製剤が病院内で適切に管理されているかどうかを示す指標となります。献血に由来する血液製剤はその有効利用が求められ、購入した製剤全てが無駄なく使用されることが望まれます。

算出方法

【分子】廃棄血液製剤の単位数

【分母】使用血液製剤の単位数+廃棄血液製剤の単位数

輸血療法委員会にて、輸血の適正利用と在庫管理について検討しています。無駄な血液製剤がでないように血液製剤の在庫情報を院内で共有出来るように工夫して、廃棄率は大きく改善しました。引き続き取組を継続しています。

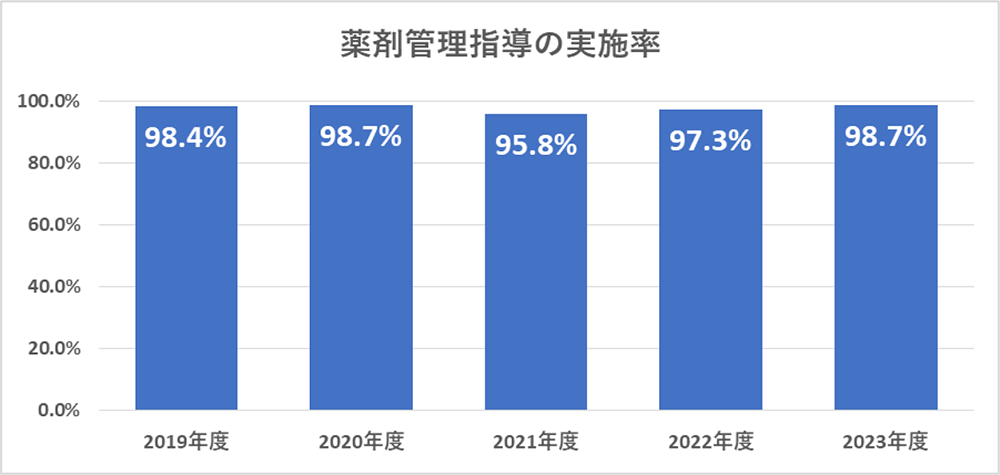

薬剤管理指導の実施率

薬剤管理指導とは、入院患者さんの薬歴管理と服薬指導を介して、患者さんの薬物療法への認識を向上させ、また、患者さんから得られた情報を医師にフィードバックすることにより、薬物療法を支援する業務のことです。

薬剤管理指導は、患者さんのお薬への理解を深めること、及び正しい服薬に有効であり、実施率は、医薬品の適性使用(安全使用)の指標とも言えます。

算出方法

【分子】退院患者のうち薬剤管理指導を実施した患者数

【分母】入院期間中に一度でも投薬又は注射した退院患者数

当院では、薬剤の使用の有無にかかわらず、入院した患者さん全員に介入を行っています。

入院したら、入院前の服用薬の確認やアレルギー歴、副作用歴の確認、入院中使用している薬剤等の説明等を行っています。毎日入院した患者さんを把握し、全員に介入できるような仕組みをとっています。

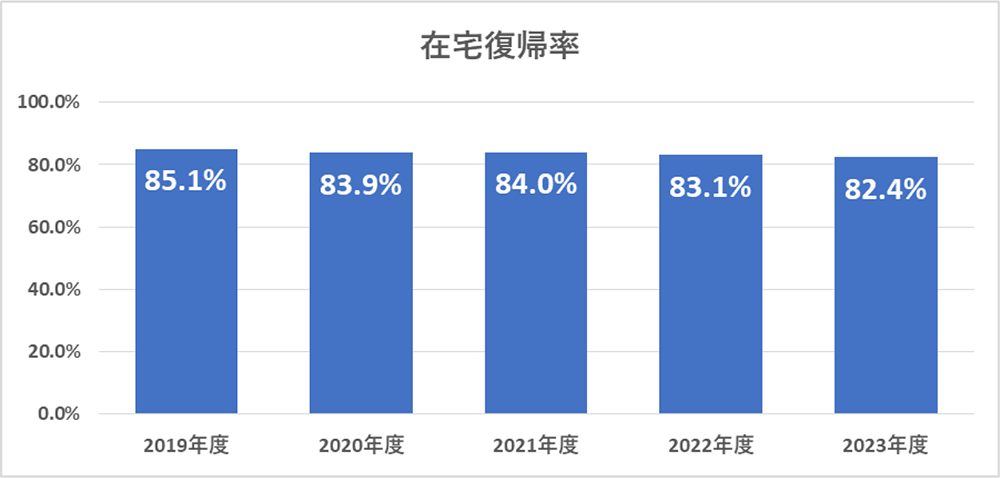

回復期リハ病棟 在宅復帰率

急性期の治療が終了した患者さんへ集中的にリハビリテーションを行い、ADL(日常生活動作)の改善による早期退院と在宅復帰を目指すという、回復期リハビリテーション病棟の最大の役割を表す指標です。

算出方法

【分子】 自宅及び在宅扱いとみなされる施設へ退院した患者数

【分母】 回復期リハ病棟から退院、退棟した患者数

患者さんの退院後の生活を見据え、多職種による病棟カンファレンスにて在宅復帰に向けて話し合いを行い、家族カンファレンスにて患者さんとご家族のご希望に添えるよう、退院先を提案しています。

また、退院後も安心して生活が出来るように介護保険等の社会保険サービスの利用案内や家屋調査の結果をもとに家屋改修の提案、訪問リハビリテーションの提供をしています。

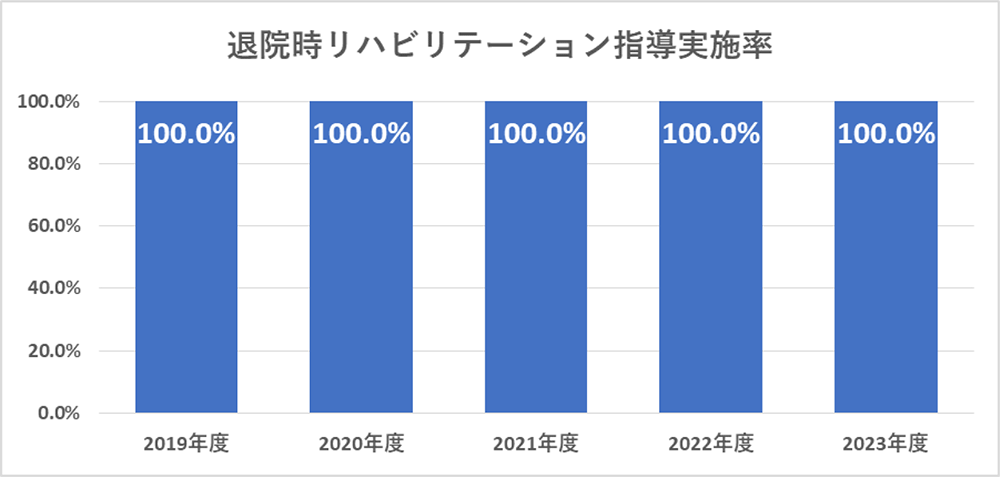

回復期リハ病棟 退院時リハビリテーション指導実施率

患者さんの退院に際し、患者さんの病状、家屋構造、介護力などを考慮しながら、退院後の療養上必要な指導を患者さんやご家族へ実施した割合を示します。

入院中に得たADL(日常生活動作)が退院後の生活で衰えたりしないよう、また、退院後の不安を解消する意味でも大変重要な指標です。

算出方法

【分子】 退院時リハビリテーション指導の実施数

【分母】 リハビリ対象の退院患者数

当院では、退院される患者さん、ご家族様に、退院後の生活指導や生活環境の指導、自主トレーニングの指導を行っています。退院後、ご自宅で安心して生活できるように支援しています。

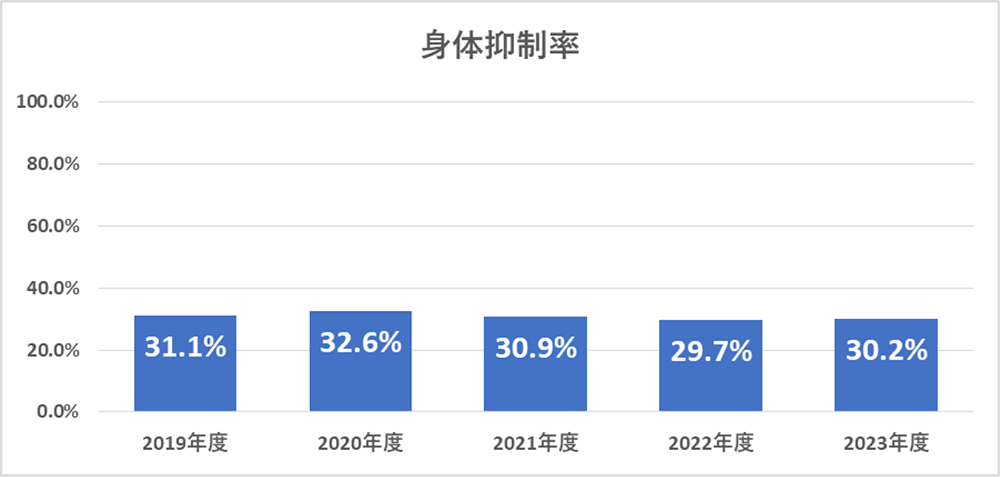

慢性期病棟 身体抑制率

医療の現場では、自らの身に生じる危険を回避することが困難な患者・高齢者に対して、危険を回避する目的で身体抑制をせざるを得ない場面があります。その際、身体抑制の必要性に関する判断は、患者の生命・身体の安全確保の観点から行い、必要最小限にとどめることが大切です。

この指標は、身体抑制の実態を把握し、早期に抑制解除を行う努力が継続されているかを検証するものです。

算出方法

【分子】 分母のうち(物理的)身体抑制を実施した入院延べ患者数

【分母】 入院延べ患者数

当院では、看護師・医療安全管理者・医師・薬剤師・リハビリスタッフで構成している「身体抑制廃止委員会」を中心に身体抑制の最小化に向けて取り組んでいます。2023年度からは、身体抑制の回避・軽減・解除に向けて、不必要な身体抑制を行っていないか院内ラウンドを強化しています。

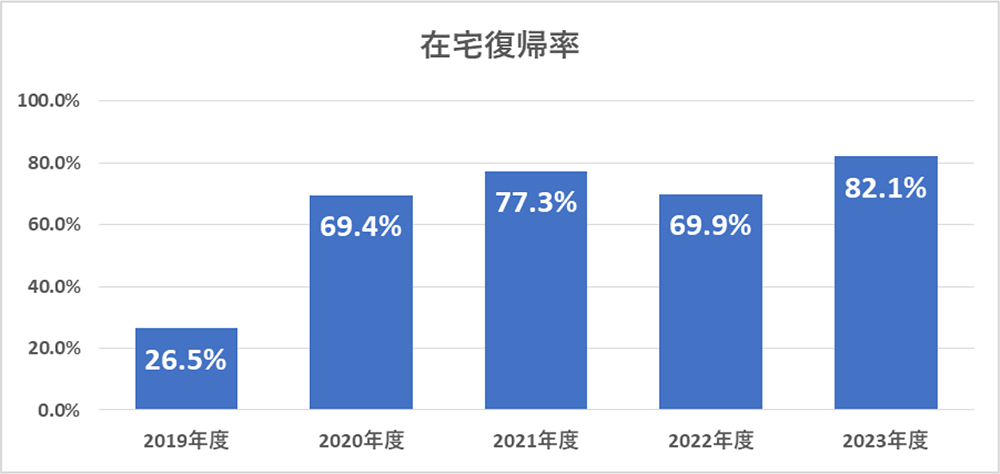

慢性期病棟 在宅復帰率

慢性期の患者さんは、急性期、回復期と比べて高齢者の割合が高く、在宅復帰後の医療や介護に対する不安を抱く患者さんやご家族が多くいらっしゃいます。しかし、住み慣れた家や地域で過ごすことを希望される患者さんも多く、また、厚生労働省も在宅医療を推進していく方針を掲げています。

在宅復帰後も、訪問診療や訪問看護、訪問リハビリテーションなどの充実、さらに地域との連携による患者さんやご家族へのサポートにより、継続した医療や介護を受けられることで、在宅復帰に対する不安を減らし、在宅復帰率を上げることが患者さんの生活の質(QOL)の向上につながると考えられています。

算出方法

【分子】 在宅への退院患者数

【分母】 退院患者数

慢性期病棟の在宅復帰率は、2023年度は2022年度と比較し、12.2%上昇しました。

入退院支援看護師や、入退院支援会議の活動に2022年度後半から、より力を入れてきました。

当院では、患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるよう、退院困難な要因がある患者さんに対し、入院早期より多職種チーム(入退院支援部門看護師、社会福祉士、病棟看護師、PT・OT・ST、管理栄養士、薬剤師、主治医)で退院支援に関する活動をしています。