消化器・一般外科

診療内容・特色

消化器外科は、胃や大腸・胆嚢・膵臓・肝臓など、主に消化に関わる内臓疾患の外科治療を行なう科です。

虫垂炎、胆石症、鼠径ヘルニアなどの良性疾患、大腸がん、胃がんなどの悪性疾患が対象です。とくに、大腸がんや胃がんの外科手術や化学療法(抗がん剤治療)を消化器内科と連携して行なっています。

一般に、がんの治療は比較的長い期間に及びます。そのため、病院選びには「通院がしやすい」などの利便性や「急に体調が悪くなった時に対応できる」などの緊急対応が可能であることなどがとても重要です。当院は「地域に寄り添う」かつ「専門的な治療が可能」を両立できる病院です。

当科では、我が国で標準的に行われている治療を、この地域で行なっています。また、早期発見もとても大切です。そのために必要な専門的検査・検診も行っています。

症状

次のような症状でお困りではありませんか?

- お腹が痛い

- お腹が張る

- 便秘が続いている

- 便に血液が付着する

- 血便がある

- 鼠径部が腫れた

- 排便時に痛みや出血がある

- 体重減少がある

疾患

胃がん、大腸がん、急性虫垂炎、胆石症、胆嚢ポリープ、胆嚢炎、鼠経ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニアなど

乳腺外科

診療内容・特色

乳房に関する検査、手術、薬物治療(ホルモン療法、化学療法、分子標的治療)を行っています。また、検診や人間ドックで異常を指摘された場合の対応もしています。とくに『乳がん』に関して、診断から治療まで行なっています。乳がんは毎年増加しています。現在では 8人に1人の割合で 乳がんに罹患しています。

「乳房のしこり」や「乳頭からの分泌物」などの症状がある方、検診や人間ドックで異常を指摘された方などが受診されています。当院では、二次精密検査も積極的に行っています。

乳がんの治療には 手術、化学療法(抗がん剤治療)、ホルモン療法、分子標的治療、放射線治療があります。一般に、乳がんの生物学的特徴の違いから5つにグループ分けがされて、『オーダーメイド治療』が行われています。一言に『乳がん』と診断されても、患者さんごとに 少しずつ異なった個別治療が行われています。このように乳がん治療は専門的で包括的な知識、サポートが必要とされるため、当院では専門医、看護師、薬剤師、セラピストおよびケースワーカーが治療チームを作り、一連の治療を全力で支援しています。

症状

次のような症状でお困りではありませんか?

- 乳房にしこりを触れる

- 乳頭から分泌物がある

- 腕を上げると乳房の一部が凹んでいる

- 乳房が腫れている

- 乳房が痛い

- 乳房に湿疹がある

疾患

- 乳房腫瘤(乳癌・線維腺腫・乳腺症・葉状腫瘍)

- 乳頭分泌(乳癌・乳管内乳頭腫・乳管拡張症・乳腺症)

- 乳頭・乳輪湿疹(パジェット乳癌・接触性皮膚炎・ウイルス性皮膚炎)

- 乳房皮膚発赤(炎症性乳癌・乳腺炎・乳輪下膿瘍)

- 乳房痛(生理的乳房痛・乳腺症・乳腺炎・乳輪下膿瘍・女性化乳房症)

- 乳房腫脹(乳癌・女性化乳房症) など

乳がん

症状

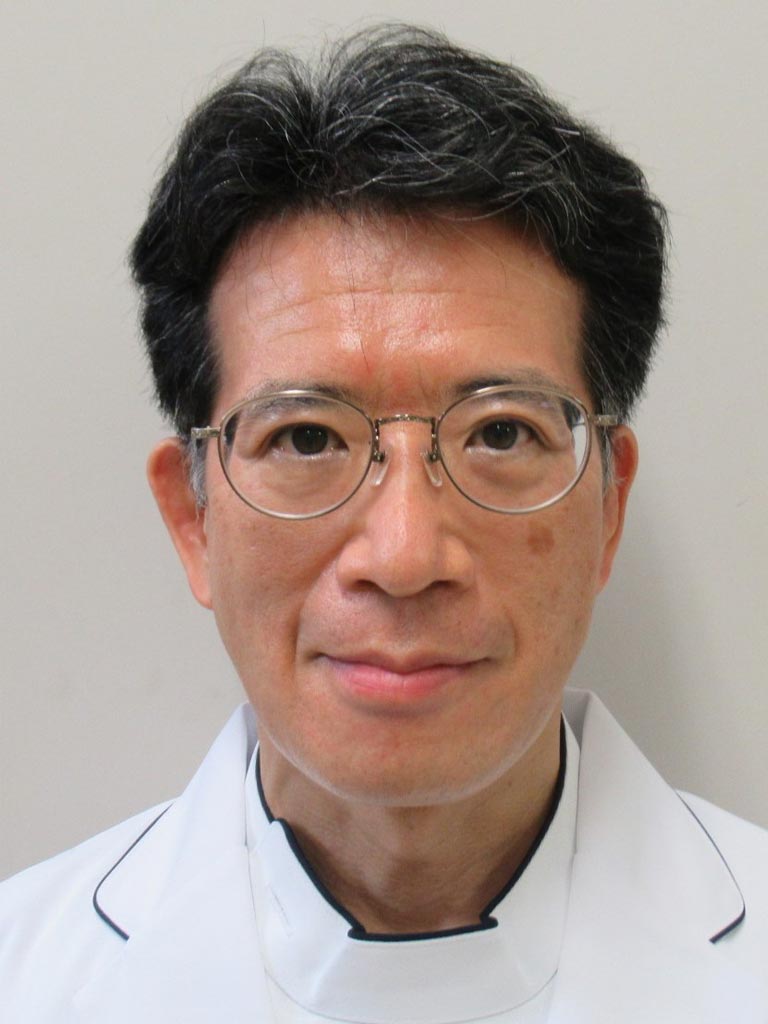

診療科の【特徴】でも記載した通り、日本人女性は一生のうちに11人に1人の頻度で乳がんに罹患されています。とくに40歳台から60歳台まではそのピークがあります。

症状があり受診される割合は約70%です。その症状の多くは乳房腫瘤(しこり)と血性乳頭分泌(乳頭から血液混じりの分泌物)が大半を占めています。その他にも下記に示した症状が認められます。また、残りの約30%は検診で発見されています。すなわち、乳がん検診がとても大切であることを示しています。

乳がんの症状

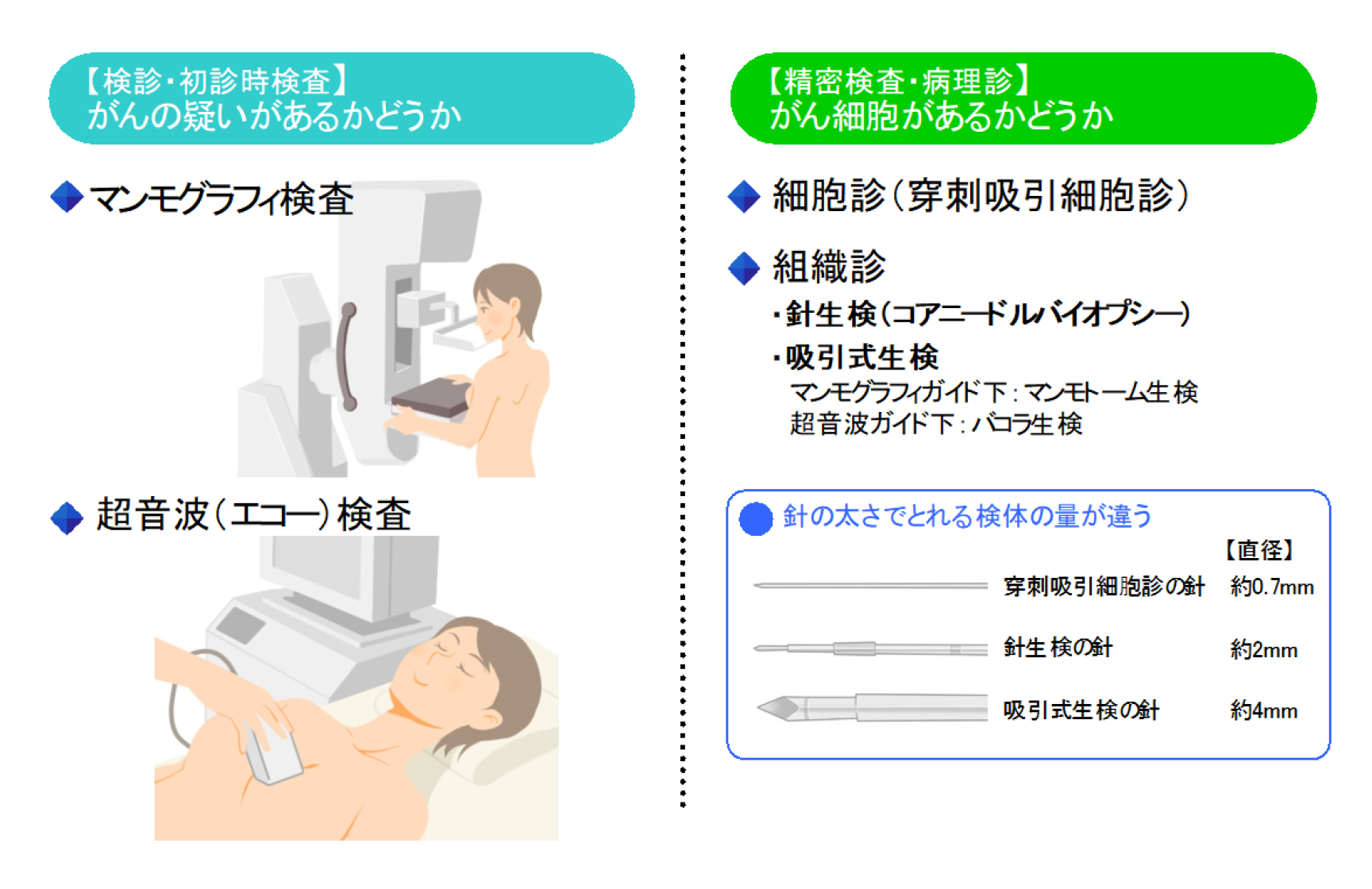

診断の流れ

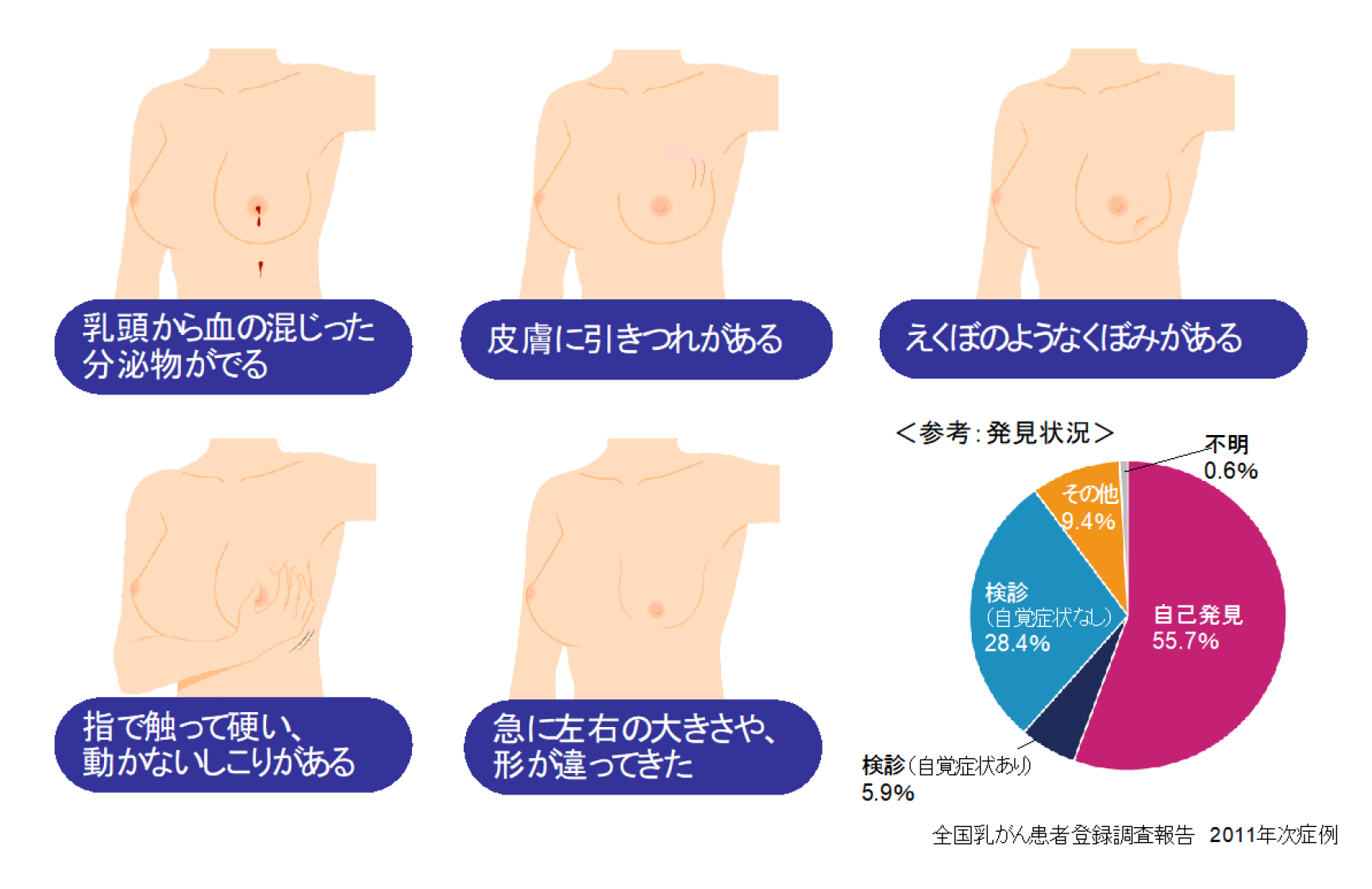

しこりや乳頭分泌などの症状がある場合には、視診と触診をします。その後、画像検査と病理検査を行います。

画像検査は検診と同様に『マンモグラフィ検査』と『乳腺超音波検査』を行います。

マンモグラフィ検査は放射線検査なので妊娠の可能性がある場合は申し出て頂いています。乳腺超音波検査は妊娠中でも受けられる検査です。当院では両検査とも女性スタッフが担当しています。

検査の種類

診断の流れ

乳がんや良性腫瘍が疑われる場合は確定診断目的で『病理検査』を行います。一般には『針生検』を行います。局所麻酔をして2mmの針で組織を採取して、病理組織検査を行います。組織診断で『乳がん』と確定診断された場合は、さらに針生検で採取した組織を用いて『乳がんのサブタイプ』を調べます。『乳がんのサブタイプ』は全身治療の方針を決定する上でとても重要です。5種類のサブタイプがあり、サブタイプ別に有効な全身治療が決まっています。必要な治療を選択することが可能です。

サブタイプと全身治療

治療

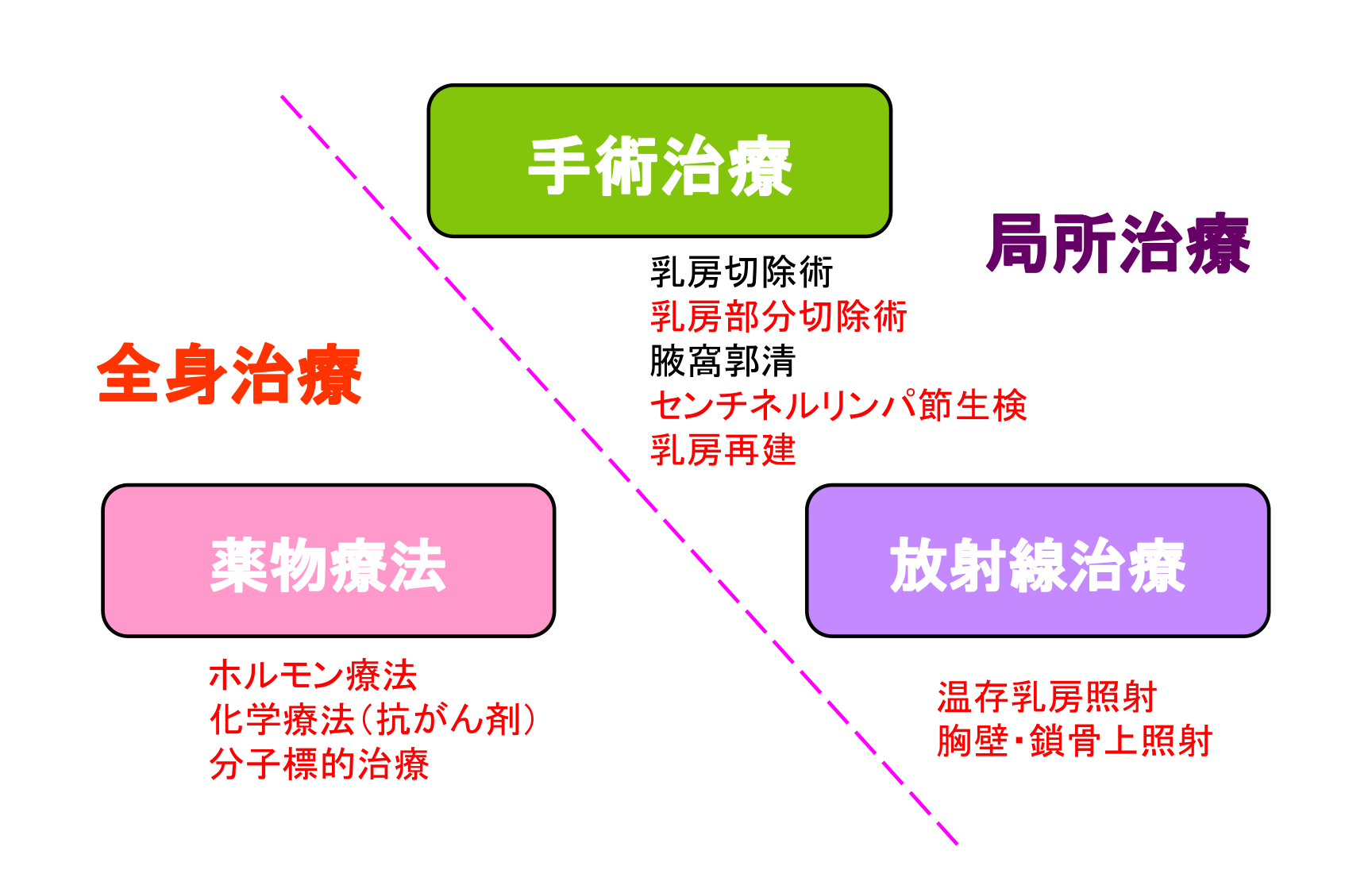

乳がんの治療は『全身治療』と『局所治療』とがあります。

『全身治療』は全身に効果がある治療です。『術後補助療法』は再発や転移を予防するために行う治療で全身に拡がっている可能性があるがん細胞を標的とした治療です。『再発治療』も再発臓器と全身を標的とした治療で全身療法の一つです。また、乳がんのしこりを小さくしてから手術を行なう『術前治療』も乳がんのしこりを標的にし、さらに全身のがん細胞にも効果があるので、全身療法の一つです。

すなわち、『全身治療』は、乳がんの予後を大きく左右する治療と考えられています。

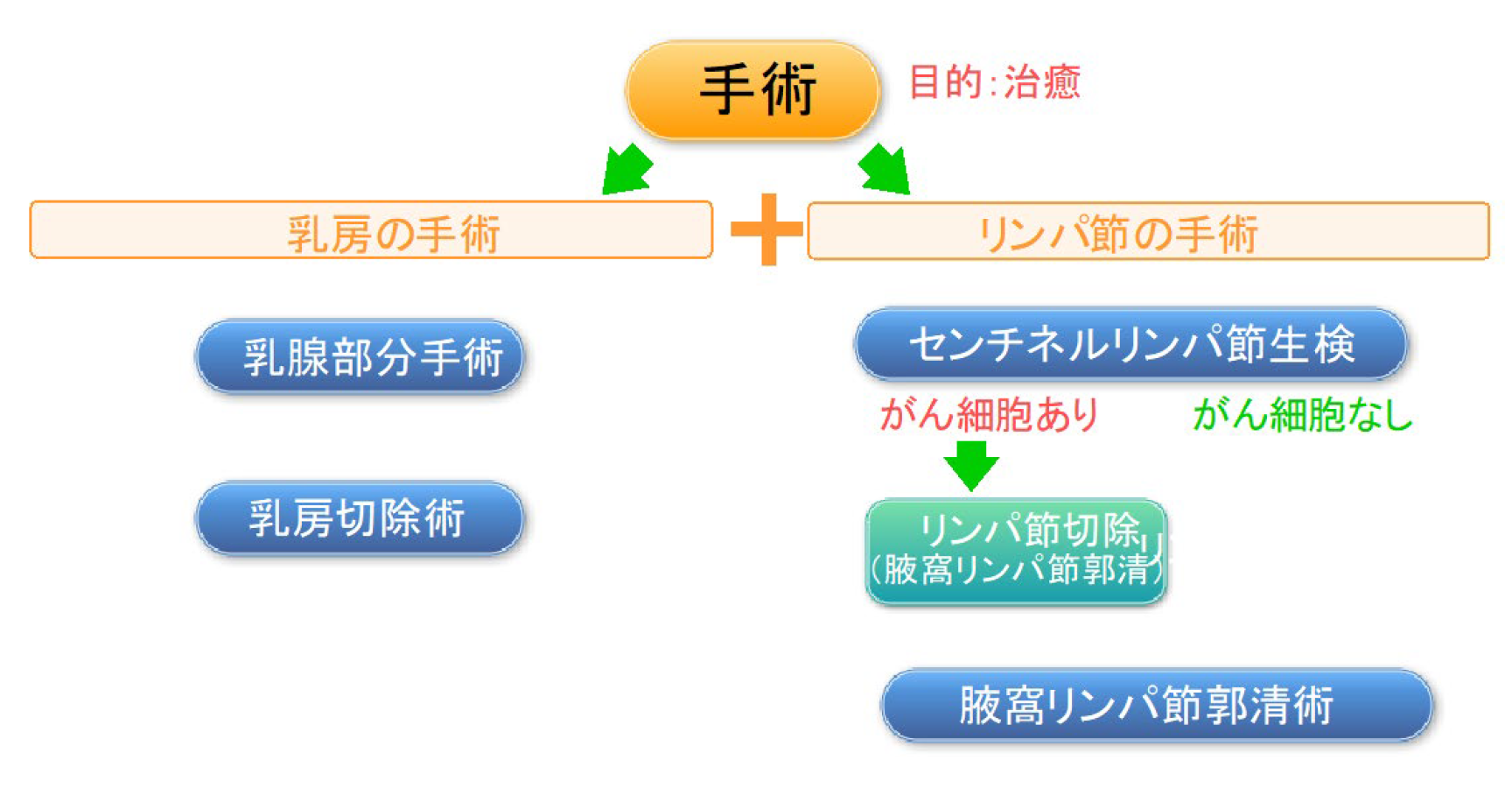

乳がんの治療

一方、『局所治療』は『手術』と『放射線治療』とがあります。乳がんと診断されて第一に頭に浮かぶのは『手術』だと思います。手術は乳房と腋窩(脇の下)リンパ節に対する手術です。『乳房切除術』と『乳腺部分切除術』とがあります。また、腋窩リンパ節に対しては術前にリンパ節転移が疑われる場合は『腋窩リンパ節郭清術』を行います。転移の可能性がない場合は『センチネルリンパ節生検』を行います。

外科療法

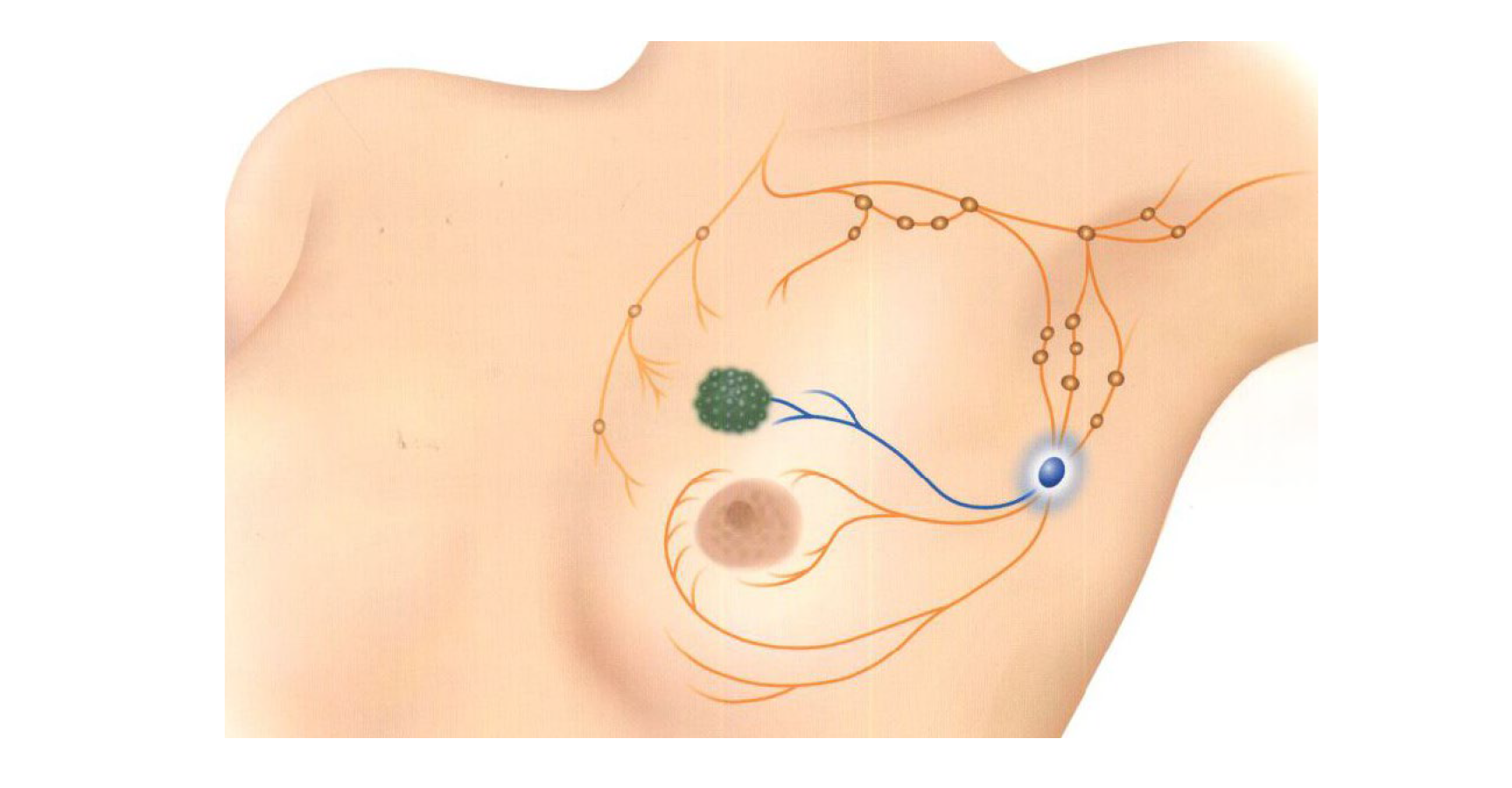

【センチネルリンパ節】とは、腋窩にはいくつかのリンパ節がありますが、そのうち最初に転移を起こすリンパ節のことを指しています。このリンパ節のみを生検して病理検査で転移を認めなければ残りのリンパ節にも転移がないことが証明されています。一方、センチネルリンパ節が転移していた場合は、残りのリンパ節にも転移がある可能性があるので、残りのリンパ節郭清を行います。当院で行なっているセンチネルリンパ節の同定では色素を2種類使用して同定しています。

センチネルリンパ節

乳腺症

30歳代から40歳代の女性に多く見られます。乳房の硬結(乳房の張り)や腫瘤(しこり)を触れて気がつきます。疼痛を伴うことが多く、とくに生理前に症状が強くなります。

治療の必要はありませんが、組織学的な特徴が多彩なため、検査(マンモグラフィ検査や乳腺超音波検査)画像も様々です。そのため、乳がんと鑑別する必要があります。

乳腺線維腺腫

思春期から30歳代の若い女性に多いとされています。乳房腫瘤を自覚されて受診されることが多いです。腫瘤は乳房の中でコロコロと動く感じで表面がツルツルした感じで触れます。時折、疼痛を伴うこともあります。癌化することはないので手術は不要です。しかしながら、突然増大することもあり、3cmを超える線維腺腫は腫瘤摘出術をお勧めします。

また、40歳代以上での線維腺腫は乳がんとの鑑別が必要ですので、必要に応じてマンモグラフィ検査、乳腺超音波検査および組織検査などを行なって経過観察する必要もあります。

乳房痛

排卵から次の月経までの黄体期に分泌されるホルモンの作用により、乳房の腫脹や疼痛を感じます。いわゆる『生理的な痛み』なので治療の必要がなく、心配ないとされています。乳がんの症状であると心配されて受診される方が多いのも実情です。一般に乳癌で疼痛を自覚されることは極めて稀です。しかしながら、乳房痛をきっかけにマンモグラフィ検査や乳腺超音波検査を受けることをお勧めします。

また、内服薬(胃薬、降圧剤、痛風治療薬など)が原因で乳房痛を自覚されることもあります。男性が罹患する『女性化乳房症』も薬剤が大きな原因の一つとされています。

胆石症

胆石症とは

胆石症とは、一般的に胆のう内にできた胆のう結石と、胆道内にできた胆管結石の2つの総称です。結石ができる正確な機序は解っておりませんが、ごくごくありふれた病気のひとつです。

胆のう結石には腹腔鏡下胆のう摘出手術を、胆管結石に対してはERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)による摘出を行っております。

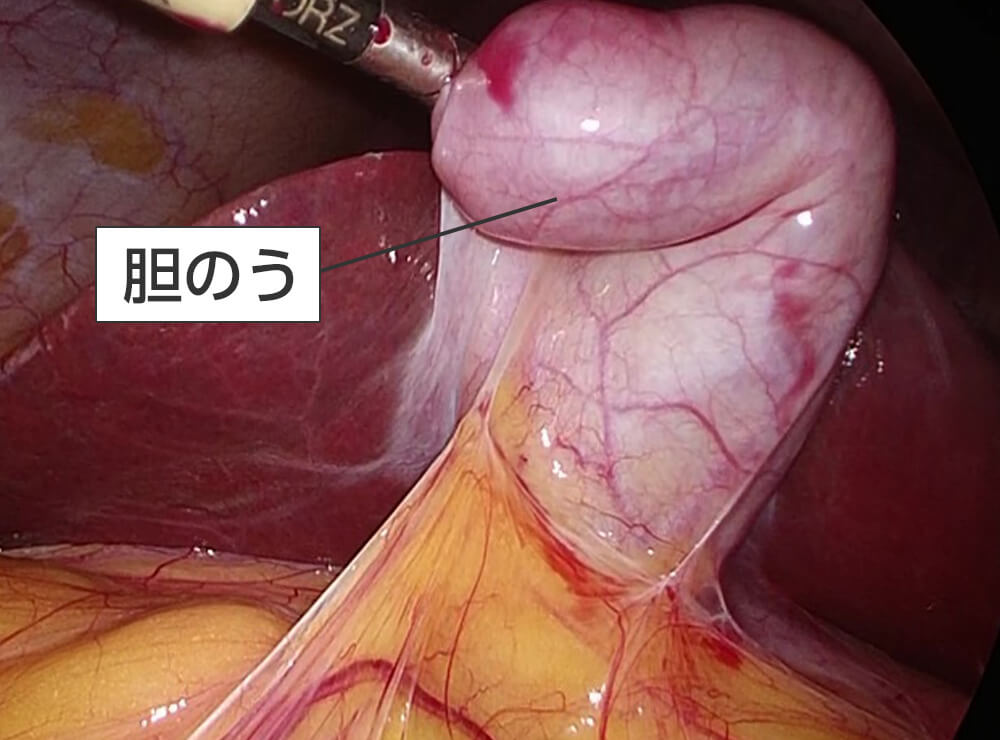

胆のう結石について

胆のうは肝臓の下に張り付いており、肝臓で作られた胆汁の水分を吸収し濃縮する臓器です。

胃から十二指腸に食べ物が送られてくると、濃縮した胆汁を十二指腸へ送り出すために胆のうは収縮します。この胆のう内に出来た結石を胆のう結石と言います。無症状の方の約10%に胆のう結石が存在します。

症状

胆のう結石があるだけでは無症状であることも多く、健診等にて偶然発見されることも少なくありません。胆のう内にできた胆石が胆のうの出口の胆のう管にはまり込み急性胆のう炎を引き起こして、右上腹部に強い痛みを生じます。これが胆石発作といわれるものです。

急性胆のう炎の状態が進行すると発熱、黄疸、肝機能障害等を引き起こすため、早急な治療が必要となります。

検査

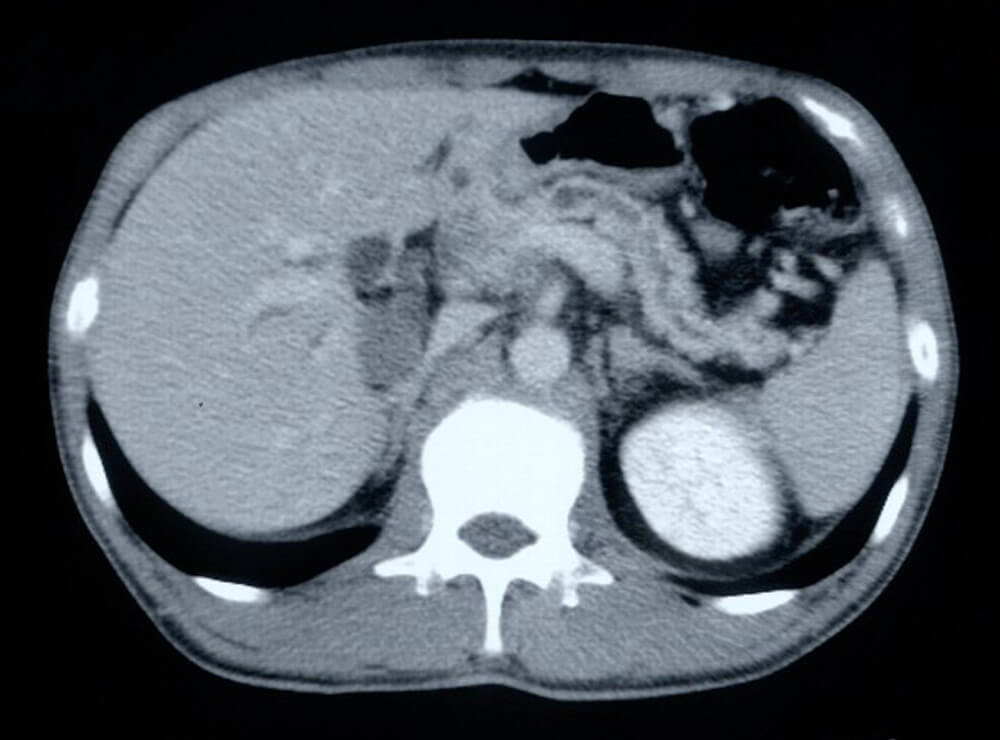

胆のう結石のほとんどの診断は腹部超音波(エコー)検査で可能です。さらに急性胆のう炎の既往や右上腹部痛等の症状がある場合にはCT検査やMRI検査を行います。 胆のう結石の症例には、数%程度胆のう癌がひそんでいることがあり、これらの精査もあわせて行います。

治療方法

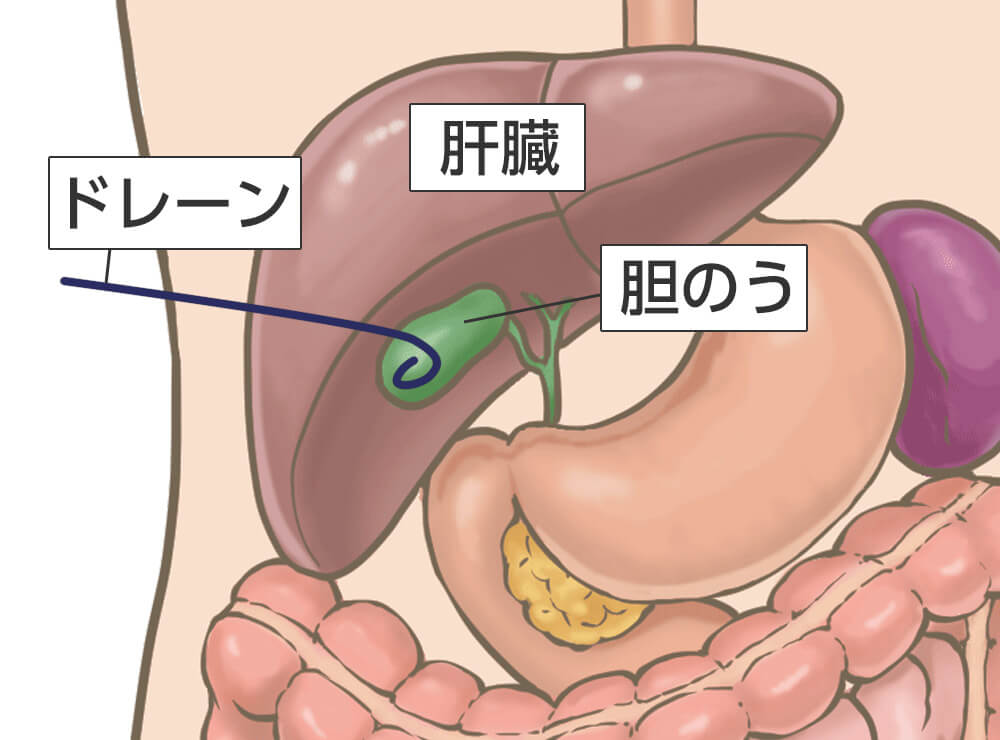

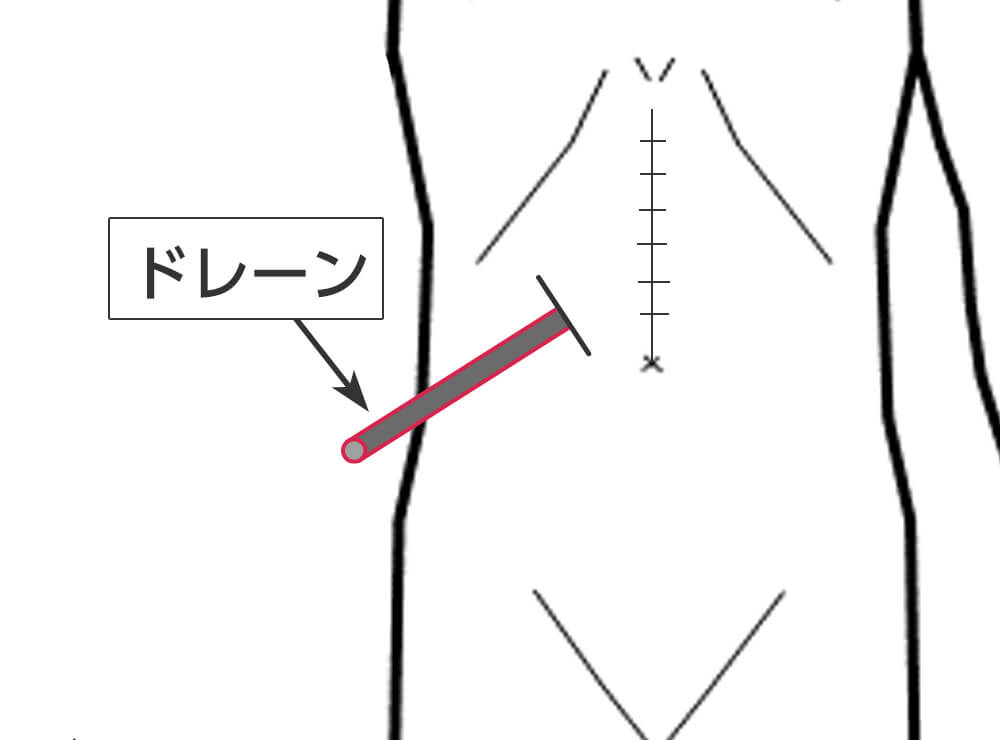

ご高齢の方などには緊急処置として経皮経肝胆のうドレナージ術(PTGBD;胆のうにドレーン(管)を挿入し、胆のう内にたまった膿を体外へ排出する)を行うこともあります。

図:PTGBD

右肋間の皮膚から肝臓を介して胆のう内にドレーンを留置し、溜まっている胆汁を体外に排出します。

手術では胆のうごと摘出します。以前はお腹を大きく切る開腹手術を行っていましたが、現在ではほとんどの症例で腹腔鏡手術が可能です。また胆のう結石ではありませんが、1cm以上あるポリープ、短期間で大きくなってきている胆のうポリープなども症状がなくとも同様の手術を行っています。

腹腔鏡下胆のう摘出術について

お腹の中に炭酸ガスを注入(気腹)し、腹腔鏡というカメラを入れ、モニターに映ったお腹の中を見ながら細長い手術器具を操作して胆のうを取り出します。開腹による従来の胆のう摘出術に比べて傷が小さいため、痛みが少なく社会復帰も早くできる利点があります。

歩行・食事は手術翌日から開始します。通常は術後3~5日で退院可能です。摘出した胆のうは病理検査を行い、悪性病変(がんなど)の有無を検査します。万一悪性病変が発見された場合には、進行の程度に応じて追加手術を行うことができます。

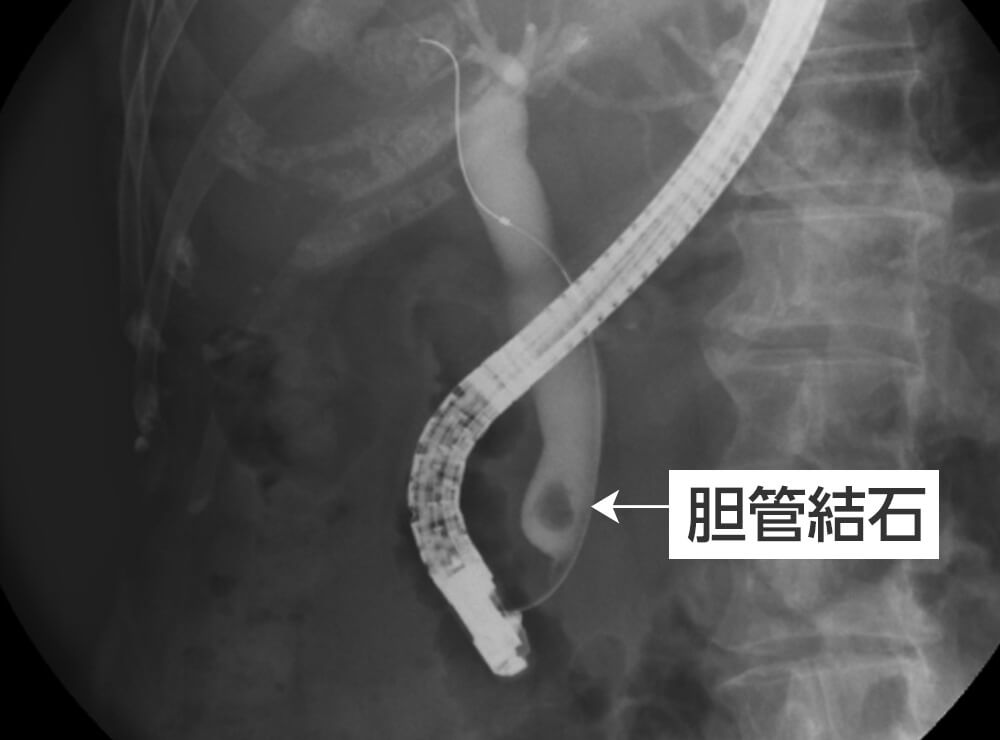

胆管結石について

総胆管に存在する結石のことで、十二指腸への出口のファーター乳頭に結石がはまり込むと急性胆管炎を引き起こし、右上腹部痛や黄疸を来します。この状態が続くと急性閉塞性化膿性胆管炎(AOSC)※という病態まで進み、死亡に至る場合があり注意が必要です。また、同時に膵管の出口までふさぐと急性膵炎を起こすこともあり、早急な治療が必要になります。

※急性閉塞性化膿性胆管炎(AOSC):シャルコーの3徴(発熱,右上腹部痛,黄疸)やレイノルズの5徴(シャルコーの3徴,ショック、意識障害)を特徴とする。ショックなどの激烈な症状を伴い、救急処置での対応が求められます。

症状

無症状であっても採血にて肝胆道系酵素の異常を指摘され発見される場合があります。一般的な症状としては右上腹部痛、黄疸、発熱、肝機能障害があります。 黄疸の際には尿が濃くなるのも特徴のひとつです。

検査

腹部超音波検査、CT検査、MRI検査等で胆管結石や胆管拡張の存在を確認します。肝胆道系酵素高値(AST、ALT、γGTP、ALPなど)も診断の手がかりとなります。

治療方法

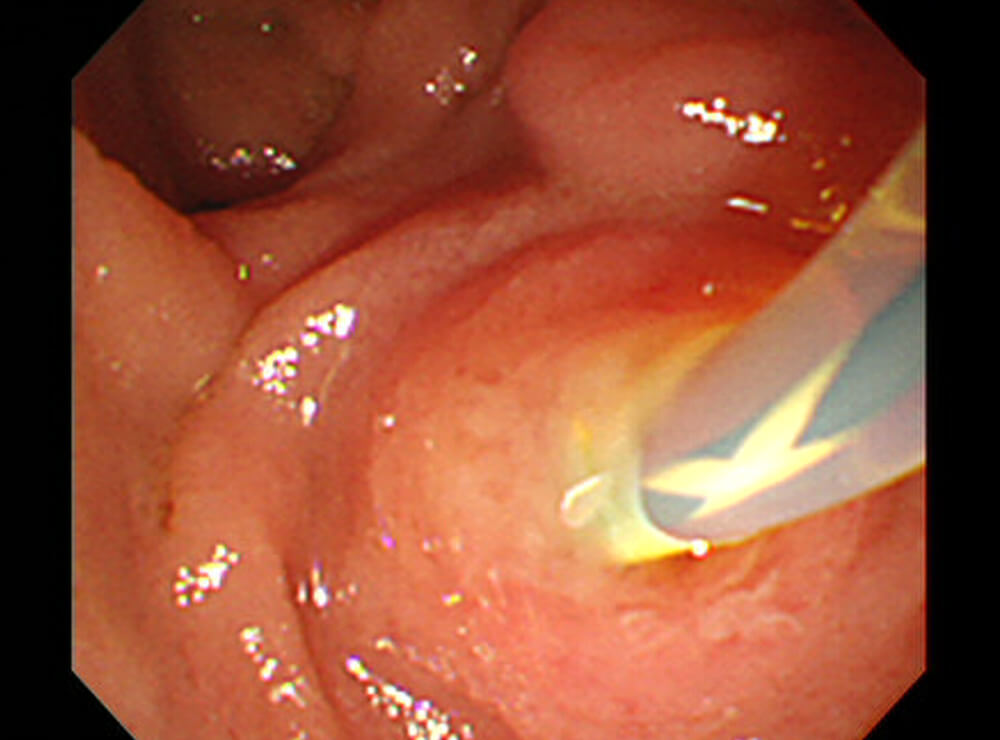

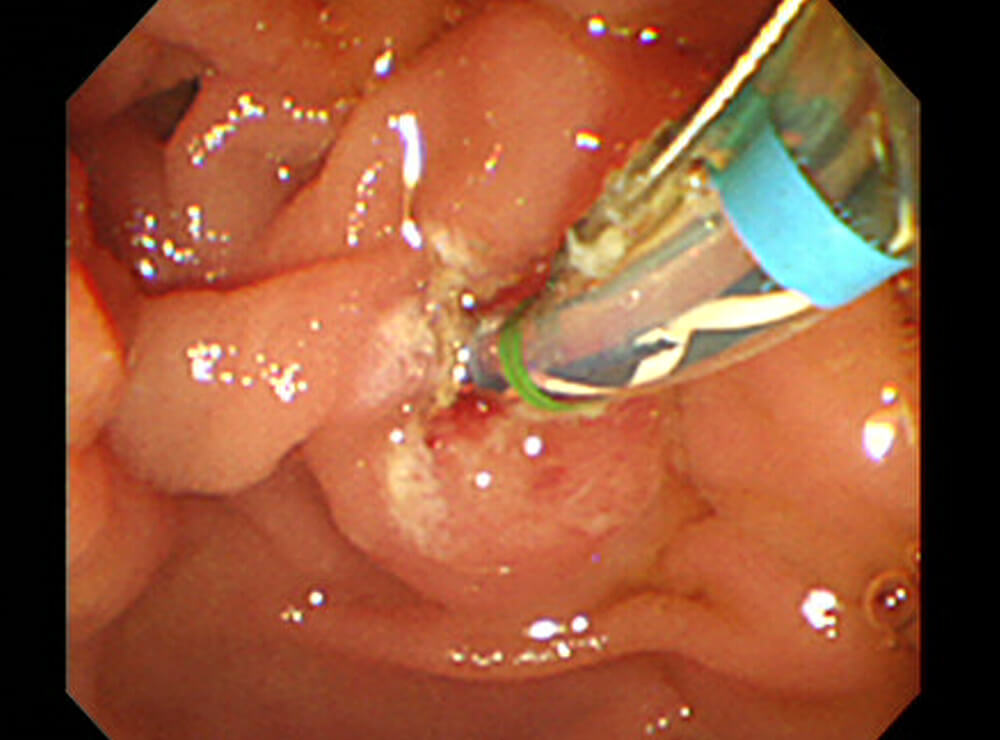

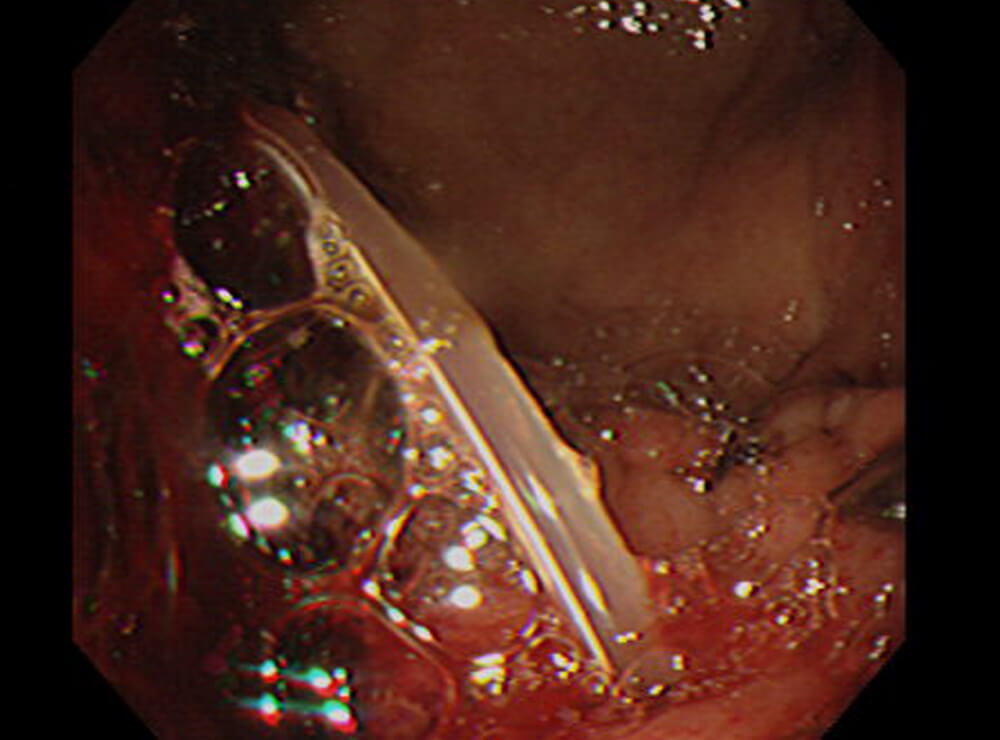

胆管結石の治療では胆管内の結石を除去することを目的とします。 当院では内視鏡的逆行性胆管膵管造影法(ERCP)による胆管結石除去術を第一選択としております。結石でなく腫瘍がみつかることもあり、手術、抗がん剤も含めて外科と消化器内科で協力して治療に当たります。

この方法では十二指腸カメラで胆管結石を取り除くため、お腹に傷を作らず術後の痛みも少なくて済みます。内視鏡的胆管結石除去ができない場合には手術が選択される場合もあります。

ERCPについて

カテーテル(細い管)を挿入します。カテーテルから造影剤を入れて、胆管や膵管のX線写真を撮ります。同時に細胞や組織検査、総胆管結石の治療、胆汁の流れを良くする治療を行うことが出来ます。当院では内視鏡による苦痛を軽減するため、静脈麻酔による鎮静を行っています。ERCPは消化器内科医が担当します。

膵がん

膵がんは、発生しても症状が出にくく、早期発見は簡単ではありません。そのため、健診がきっかけで見つかることも多いです。進行してくると、腹痛、食欲不振、腹部膨満感、黄疸、腰や背中の痛みなどが起こります。

当科では肝移植の技術を用いて、手術でがんを切除できると考えられる場合、できる限り手術をします。切除できない場合は、薬物療法や緩和ケアを検討します。

膵がんの手術が開始されたのは19世紀からです。1940年ごろから膵がんに対する代表的な手術のひとつである典型的膵頭十二指腸切除(Whipple)が行われ、その当時は手術合併症や手術死亡率は極めて高いものでした。

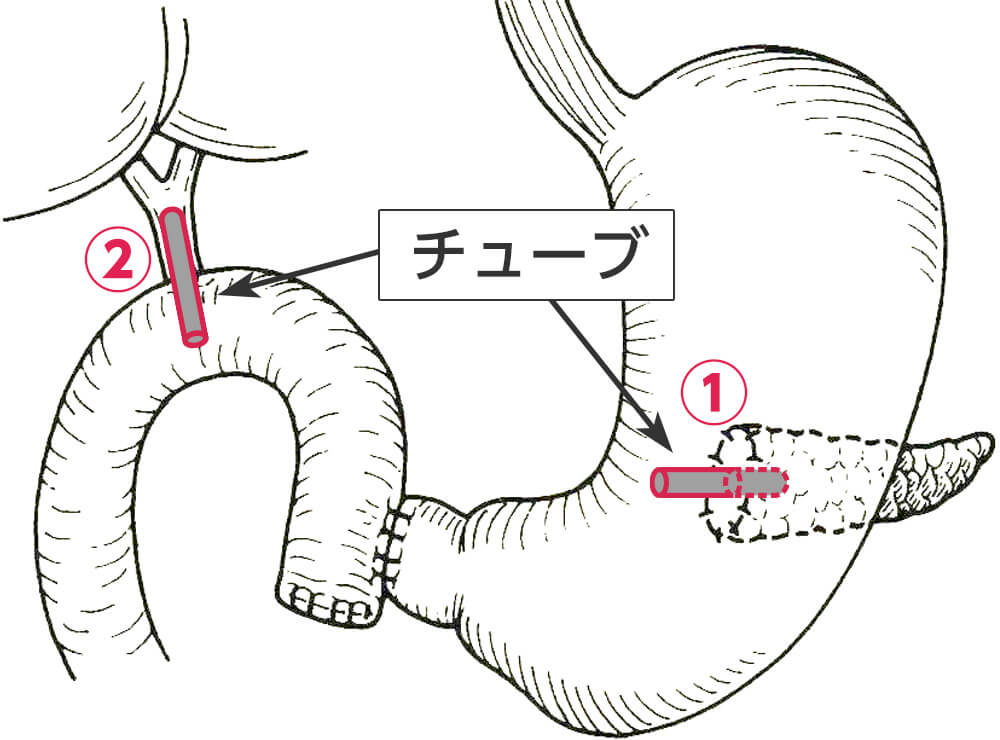

そのような状況で膵がんの手術においては、安全性の向上がもっとも重要な課題でした。進行がんの状態で見つかることが多く、切除できる場合でも複雑で大きな手術になることに加え、強力な消化液を出す膵臓を切ること自体にも特別な危険性がありました。解決の難しい問題が多い膵がん手術に対し、安全性を高めるため様々な工夫を重ねてきました。当科では、再建の仕方(下図1)やドレーンの入れ方を工夫し術後管理を簡略化する事により(下図2)、一般的な市中病院での合併症のない手術が可能になりました。これらの工夫により膵がん手術を遠方の大学病院等まで行くことなく、ご自宅の近くで手術を受けることを可能にすることで、ご家族の負担軽減や、東葛北部医療圏の地域医療に貢献していきたいと考えております。

胆のうがん

胆のうがんは有効な化学療法がなく、手術が可能であれば手術が第1選択と考えます。その後の化学療法は患者さんの体力にあわせて行っていきます。

肝がん

肝臓がんには大きくわけて2種類あります。元々の肝臓の細胞から出来る①原発性肝がんと他の臓器から転移してくる②転移性肝がんです。

-

原発性肝がんはB型肝炎、C型肝炎を基礎疾患にすることが多いがんです。

超音波検査で見て3㎝以下であればマイクロターゼという機械で焼きます。当院では全身麻酔で行い、意識がある中では息止めがしにくい場所でも安全に行えます。それ以外の原発性肝がんの場合は肝機能を考慮しながら、切除を行います。 -

転移性肝がん(特に大腸がん原発)は積極的に切除します。正常の肝臓を背景に持つことが多く、切除を第1選択にいたします。その後の化学療法に関しては、まだコンセンサスはありませんが、術前の化学療法と照らし合わせながら、行っています。

NCDデータベース事業への参加について

当院外科は、一般社団法人National Clinical Database(NCD)が実施するデータベース事業に参加しています。

この事業は、日本全国の手術・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、患者さんに最善の医療を提供することを目指すプロジェクトです。

この法人における事業を通じて、より適切な医療を提供するための専門医の適正配置が検討できるだけでなく、当科が最善の医療を提供するための参考となる情報を得ることができます。何卒趣旨をご理解の上、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

登録される情報からは患者さんを特定することは出来ませんが、重要なデータとして厳密に管理致します。なお、症例の登録に関しては、患者さんの自由な意志により、拒否することも可能です。データ登録の拒否を希望される場合は、当科スタッフにお知らせください。

詳細はこちらをご覧ください。

医師紹介

院長石塚 朋樹(いしづか ともき)

担当診療科

外科

出身大

日本医科大学(平成5年卒)

資格・認定

- 医学博士

- 日本外科学会専門医

- 日本消化器外科学会認定医・消化器がん外科治療認定医

- 日本消化器病学会専門医

- 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医

- 検診マンモグラフィー読影認定医

- 日本がん治療認定医機構がん治療認定医

- インフェクションコントロールドクター(ICD)

- 日本褥瘡学会認定褥瘡医師

- 日本医師会認定産業医

- 認知症サポート医

- 日本プライマリ・ケア連合学会暫定指導医

- 千葉県CKD対策協力医

専門

- 消化器外科

- 乳腺外科

山下 直行(やました なおゆき)

担当診療科

外科

出身大

日本医科大学(平成2年卒)

資格・認定

- 日本外科学会 認定医・専門医・指導医

- 日本消化器外科学会 認定医・専門医・指導医・消化器がん外科治療認定医

- 日本消化器病学会 認定医・専門医・指導医・関東支部評議員

- 日本消化器内視鏡学会 認定医・専門医・指導医

- 日本胃癌学会 代議員

- 日本がん治療認定医機構 暫定教育医・がん治療認定医

- 日本医師会認定 産業医

専門

- 消化器がん(特に胃癌)の外科治療(低侵襲治療・集学的治療・化学療法)

- 術後障害などのメンテナンス(リハビリ・栄養・サポート)

木下 淳(きのした じゅん) (非常勤)

担当診療科

外科

出身大

山口大学(昭和62年卒)

資格・認定

- 日本外科学会認定医・専門医・指導医

- 日本消化器外科学会認定医・指導医

- 日本消化器外科学会消化器がん外科治療専門医

- 日本乳癌学会乳腺専門医・指導医

- 検診マンモグラフィー読影認定医

- 日本医師会産業医

専門

- 消化器外科

- 乳腺外科

山川 珠実(やまかわ たまみ) (非常勤)

担当診療科

外科

出身大

日本医科大学(平成31年卒)

資格・認定

- 検診マンモグラフィー読影認定医

専門

- 乳腺外科