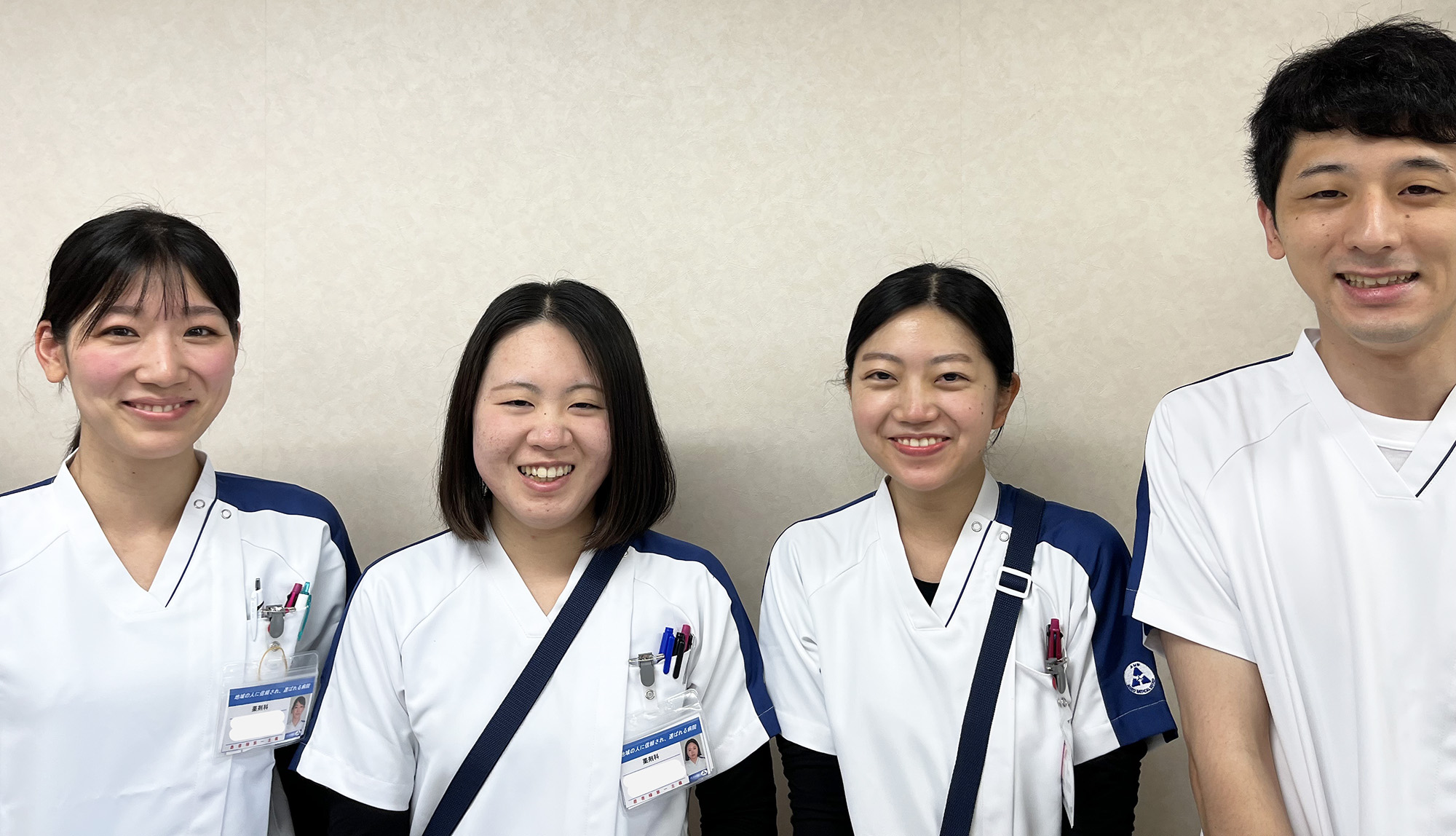

薬剤科概要

薬剤師数:28名(常勤25名、非常勤3名)

事務:3名

2022年度

| 院内 処方箋枚数 | 外来5923枚/月 入院2810枚/月 |

|---|---|

| 注射処方箋枚数 | 3569枚/月 |

| 注射薬混合件数 | 580件/月 |

| 抗がん剤調製件数 | 33件/月 |

| 薬剤管理指導 | 665件/月 |

院内薬局のご案内

2010年6月より、外来患者さんの処方せんを院内処方へ移行し、院内薬局にてお薬をお渡ししております。

お薬について不安なこと、分からないことがございましたら、お気軽にご相談ください。

主な業務内容

調剤

我々薬剤師の仕事の基本となるのが調剤です。調剤とは医師の「処方せん」をもとに内服薬(飲み薬)や外用薬(貼り薬など)を準備することですが、ただ数を合わせるだけではありません。医薬品の有効性や安全性を考慮して、お薬の量や使い方、飲み合わせなどさまざまな事項について確認を行います。また、患者さんの過去の服用状況記録(薬歴)と照合も致します。もし、薬剤師が見て、処方せんに疑問点があれば医師に問い合わせをして、確認を行ってから調剤を行います。

また、1枚の処方せんの調剤はすべて1人で行うのではなく、何人もの薬剤師が繰り返し鑑査(点検・確認)を行って、より安全に患者さんの手に渡るようにしております。取り間違い防止のため、機械によるバーコード鑑査システムも導入しています。

注射薬調剤

調剤は、外来窓口やベッドサイドで患者さんへお渡しするお薬だけではなく、入院患者さんの点滴する注射薬の調剤も行っています。処方せんに基づき注射薬を準備しますが、内服薬との兼ね合い、注射薬同士の相互作用のチェックをした上で調剤しています。また、配合変化(調合により白濁してしまうなど)や投与量、投与速度(点滴速度)なども確認しながら、調剤を行います。

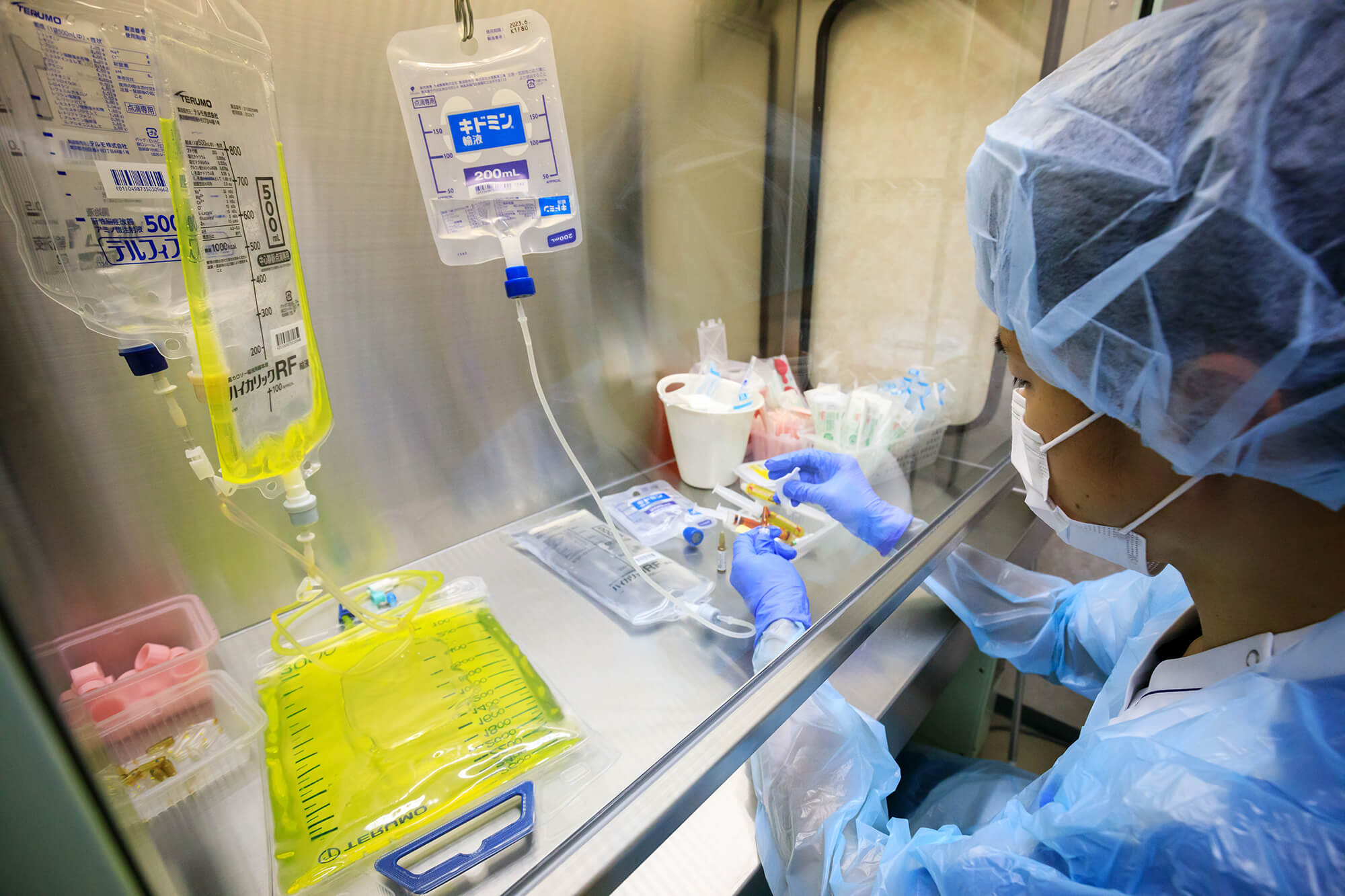

無菌製剤

注射薬は、直接、人体に(主に血液中に)入れるので、特に衛生的な作業が要求されます。高カロリー輸液と呼ばれる太い血管に入れる薬剤の混合は、薬剤科の中にあるクリーンベンチ(無菌状態に保った機器)内で衛生的な手順に十分に気を付けて行います。 また、抗悪性腫瘍薬(抗がん薬)の混合は、安全キャビネットと呼ばれる無菌的、かつ、安全に作業ができる機器の中で実施しています。

薬剤管理指導

入院患者さんのベッドサイドや、外来窓口でお薬の説明や副作用のチェックを行っています。お薬の写真や作用(効果)、副作用、注意事項の書いてある「お薬の説明書」もあわせてお渡ししています。

患者さんと直にお話しさせていただくことで、薬物治療が適切かつ安全に進められるようサポート致します。

また、当院では「お薬手帳」の使用を推進しており、患者さんにお使いいただくようにお声をかけさせていただいております。

お薬手帳とは、処方されたお薬の名前や飲む量、回数などの記録を残し、複数の医療機関(病院・歯科医院・薬局など)で情報の共有を目的とした手帳です。お薬を服用していく中で気づいたことや気になったこともお薬手帳に記入できる欄がありますので、ご利用ください。 これらの積み重ねによって、患者さんのお薬を正確に把握することができます。 必要に応じて医師が提示を求める場合もありますし、薬局窓口で確認させていただくこともありますので、医療機関に行くときにはいつも携帯しておくようにしてください。

入院する際にも確認を行いますので持っていきましょう。 また、災害の時などの緊急時にも、いつも飲んでいるお薬がなにか確認するのに有効です。 お薬手帳をご希望の方は薬局窓口でお声かけください。

医薬品情報(DI業務)

患者さんからのお薬に関する問い合わせにお答えするだけでなく、病院薬剤師は、薬剤師以外の医療スタッフからの問い合わせにも対応しております。日々変わる医薬品の最新情報(副作用情報・新薬情報など)を収集し、分析、加工をして他の医療スタッフに提供しております。当院で特に多い質問は、小さいお子様のお薬の量、妊婦さんに使用できるお薬、授乳中に避けるべきお薬、腎機能の低下した患者さんで安全に使用するための量などです。こういった患者さんにお薬を使用する経験は少ないので、しっかりとした情報収集が重要になります。

薬物血中濃度解析(TDM業務)

血液中のお薬の濃度を測定・解析を行い、投与量の増減や副作用防止のためにどうすべきかなどを医師に対して情報提供しています。

血液中のお薬の濃度を測定できる薬剤は限られておりますが、たとえば、バンコマイシン・デパケンなどがあります。

これらのお薬は、同じ量を飲み続けても濃度が上がったり下がったりすることがありますので、定期的にチェックをして補正する必要があります。薬物血中濃度解析をする際には、患者さんから情報を収集することもあります。(いつお薬を飲んだか、最近の体調の変化など)

訪問薬剤業務

在宅での療養を行っている患者さんであって通院が困難な方に対して、処方医の指示に基づき、作成した薬学的な管理計画に基づき患者さんのお宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤の服薬状況・保管状況及び残薬の有無の確認などを行い、訪問結果を処方医に報告しています。

チーム医療への参加

NSTへの参加

NST(栄養サポートチーム)とは、栄養管理の必要な患者さんに医師・薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師・看護師などの専門スタッフが連携を持って関わり、それぞれが専門知識で栄養支援をするチームです。薬剤師は、特に高カロリー輸液(太い血管に入れる栄養の点滴)や経腸栄養(胃や腸に直接入れる栄養剤)などの栄養剤での栄養管理や患者さんが使用しているお薬の副作用による栄養障害などをチェックします。

ICT活動

ICT(感染制御チーム)とは、感染の発生および感染の拡大を防止するために、院内の巡回やスタッフの教育を行い、また近隣の感染情報なども把握して、アウトブレイク(集団感染)が発生した場合には、迅速な行動を取ることができる体制を整えておくチームです。

薬剤師は、抗菌薬の適正な選択や適切な量による治療の確認や耐性菌(抗菌薬が効かなくなってしまった菌)の出現防止のための確認、消毒薬の適正使用などをチェックします。

褥瘡対策チーム

褥瘡(床ずれ)は、患者が長期にわたり同じ体勢で寝たきりになった場合等、体とベッドとの接触面が血行不良となって起きるものですが、その他にも栄養状態など別の要因が絡むこともあり、褥瘡だけを治療すれば良くなるというものではありません。褥瘡対策チームは、褥瘡の予防また早期治癒のために複数の職種が関わり、対策を立てるチームです。

薬剤師は、外用薬の適正な使用やドレッシング剤(皮膚を覆い保護するもの)の適正な使用をチェックします。

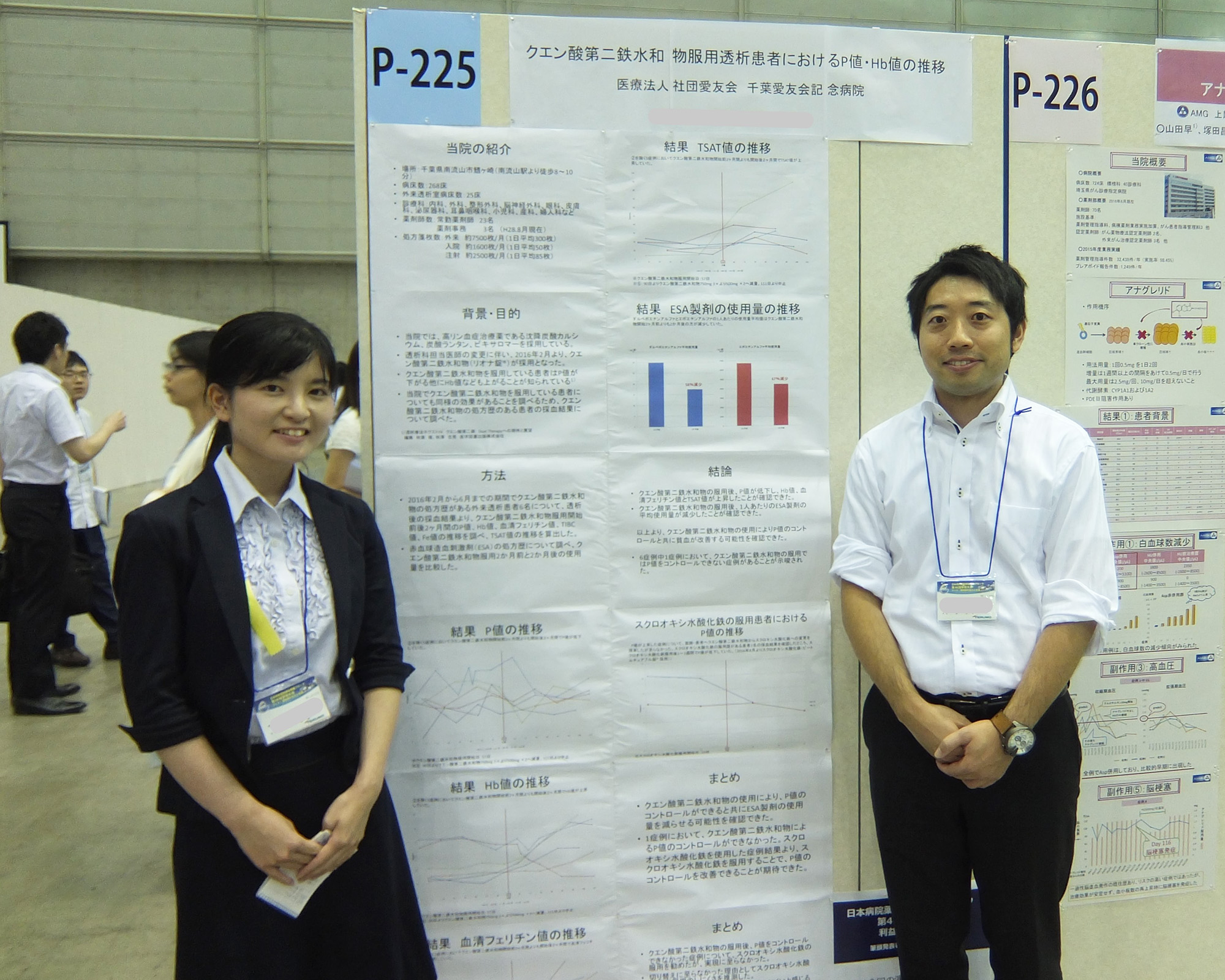

実績

学会発表

2018年度

日本病院薬剤師会関東ブロック第48回学術大会@栃木県

-医薬品の客観的評価の試みⅩⅩⅦ-

2019年度

日本病院薬剤師会関東ブロック第49回学術大会@山梨県

-カルボプラチン併用化学療法における婦人科癌レジメンの制吐療法の検討-

2022年度

日本病院薬剤師会東北ブロック第11回学術大会

-カルボプラチン併用化学療法における婦人科癌レジメンの制吐療法の検討 第二報-

日本病院薬剤師会関東ブロック第52回学術大会

-調剤棚に貼るタグと納品確認の導入による欠品処方数の変化について-

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2023

-精神疾患のある乳がん患者に対する術前化学療法の副作用評価とモニタリング-

薬学生実務実習受け入れ状況

2020年度

東京理科大学2名、帝京大学2名、日本大学1名、城西大学1名

2021年度

東京理科大学2名、帝京大学2名、日本大学1名、城西大学1名

2022年度

東京理科大学2名、帝京大学2名、日本大学1名、城西大学1名

認定薬剤師

| がん薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

|---|---|

| 外来がん治療認定薬剤師 | 1名 |

| 漢方薬・生薬認定薬剤師 | 1名 |

| 日病薬病院薬学認定薬剤師 | 1名 |

| 日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師 | 1名 |

| 日本病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師 | 4名 |

| 術後疼痛管理研修修了者 | 2名 |

【2023年11月1日現在】

インターンシップ・病院見学会

「薬剤科ではインターンシップ・病院見学会」を開催しています。臨床業務を通して、患者さんの健康維持に薬剤師として貢献したいという志を持った方のご応募をお待ちしています。薬学の専門知識を十分に活用し、薬学的診断を実践して頂きます。

インターンシップ開催日時は、下記リンクのPDFをご確認ください。病院見学会については、随時お問い合わせください。